仲屋風水デザイン

かごめの歌から都市の結界へ

ナカヤです、こんにちは!

今回の風水ブログは「かごめの歌と都市伝説と東京の結界」その5です。 リンク「その1」 かごめの歌の新解釈、第一部「かごめ編」は前回でおしまいです。ここからは、第二部「結界編」が始まります。 かごめの歌の風水的な解釈をお弟子さんに話し終えた私は、少し得意になっていました。 また、お弟子さんも私のそういう傾向を知っていて、私に調子を合わせます。 そうすることで、どんどん私の引き出しが開いて色んなことを思い出してぼろぼろこぼしていきますので、それを面白がっていたように思います。 私「・・・こんな感じで、かごめの歌は結界の呪文だと読みとることができます」 お弟子のTさん「三合局、すごく古いんですね^^」 私「そうです。昔の人はスゴイですねぇ。でも日本にも随分古くから三合局呪術は使われてます。確か資料が・・・」 私は棚をごそごそと探しはじめました。 私「あれ、これと違うなぁ。吉祥を呼ぶ結界の張り方、どこだったかなぁ」 T「先生、結界って、風水なんですね」 私「はしょって言えばそうですね。山の上に立ってね、結界のポイントを決めてたのと違うかな?古い神社で今でも同じようなことをしていたんだけど・・・あれ、資料出てこないなぁ・・・」 T「三角形は、人を象徴してるから人に効くのかなぁ」 私「そうかも知れませんね。でね、三角形よりもっと古い結界は実は直線でね。あれ、これ授業でお伝えしましたっけ?」 T「やってないです。聞いてない。なんですか?それ?」 私「じゃあ、折角なので直線から三角形まで、陰陽術の結界をやっちゃいましょう」 教えたがりの私は、調子に乗って結界の歴史を話し始めました(今回は、大陸ではすでに失われた結界の原理を公開していきます)。 結界の張り方とその歴史

かつて、私たちの国では、国を挙げて大がかりな結界が張られ、呪術が執り行われてきました。

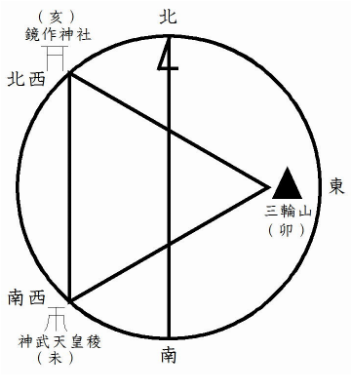

ある場所と場所とを結び、その地域一帯が栄えるようにするためです。 そして、その形跡は今でも全国各地に残っています。そしてそれは、私たちのの日常生活のすぐそばにあるのです。 もし、世界の秘密を知りたいのなら、いつも注意深くしていることです。そもそも秘密というのは、完全に隠れてはいないからです。 ただそれは、誰もが気にかけずにいるだけのことです。 ですので、注意深くしていれば、たいていの秘密は見つけることができます。少なくとも、そのしっぽはつかむことができます。時間はかかるかも知れませんが、たとえ誰かが何かの意図をもって隠そうとしていたとしても、いずれは必ず。 さて、私たちの暮らす日常生活には、近くにたいてい必ず神社仏閣があります。 今からお話しする結界のお話は、都市の結界、都市の風水、都市の選定方法の原点にあたります。 知っているかもしれませんが、多くの神社仏閣は、実は呪術のポイントとして、しかるべき場所に建てられています。 その神社仏閣が古ければ古いほど、それは人体のツボに針を刺すかのようにして建てられています。 まずは最も簡単な方法から。 調べ方はシンプルです。一万分の一ぐらいの地図を用意します。今ならグーグルアースなど、インターネット上に地図があるので便利です。 そして任意の神社仏閣を頂点とし、正三角形か二等辺三角形を作るように他の神社仏閣をあたってみます。 そうすると、三角形はすぐにみつかります。 あるいは、山の頂上や古墳の頂上を頂点とし、正三角形か二等辺三角形を作るように神社仏閣を探してみます。 全国的に見れば大小100以上の三角形が見つかるでしょう。 この大量に見つかる三角形の集合群は、あきらかに意図的な場所に神社仏閣が建てられている証拠でもあります。 三角形のうち、代表的なものをいくつかあげてみましょう。それら神社仏閣の配置から、三角形の呪術跡がうかがえるでしょう。 わかりやすく代表的なものを挙げれば、奈良県桜井市にある三輪山を頂点とする三角形があります。 その結界は、隣の橿原市にある神武天皇稜と、石見の鏡作神社の跡地を結ぶもの。 この三点を結んだ正三角形は、それぞれ北西、東、南西の方位からなる、三合局を意味する結界です。 陰陽道の結界

もうひとつあげてみましょう。

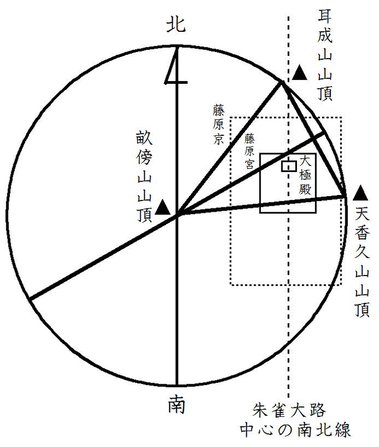

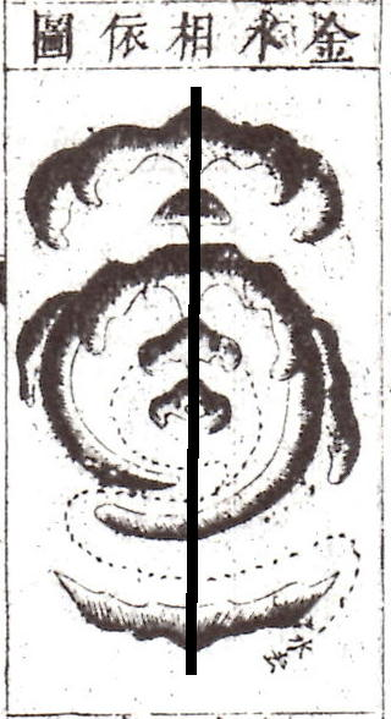

それは、大化の改新の後、天武天皇によって選定された新しい都、藤原京です。 藤原京の心臓部である藤原宮は、畝傍山(うねびやま)、天香久山(あまのかぐやま)、耳成山(みみなりやま)の三点を結んだ二等辺三角形の結界の中にあります。 大極殿を含め、この都で最も重要な宮は、畝傍山を頂点とした三角形の垂線と、都の中央を南北に通る直線の交点上に位置しています。 このように、都市を守り帝を守る術として、三角形の結界は古くから存在していました。 その原点は、先に挙げた馬王堆古墳から出土した三合金局の呪術、つまり陰陽五行の理論が元にあります。 当時の陰陽道の結界の張り方は、実に誠実に理(ことわり)に従っていることが調べればはっきりとわかります。 これらは現代の都市伝説にいわれているような、とてつもなく巨大で複雑なものでもなく、最大でも視界の中に入る程度の範囲の、きわめて納得のいきやすい現実に即した結界だといえます。 さらにシンプルな神社の結界

さらにシンプルな結界が直線を用いたものです。

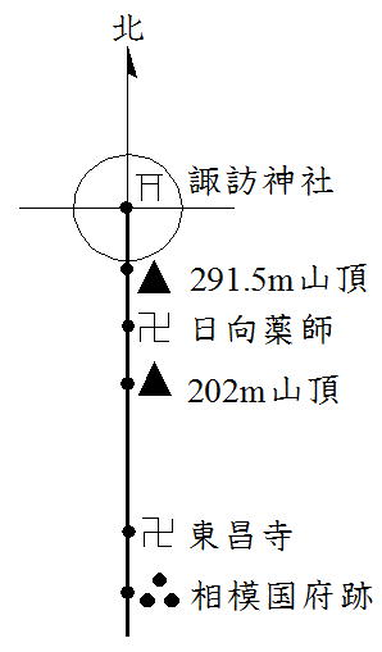

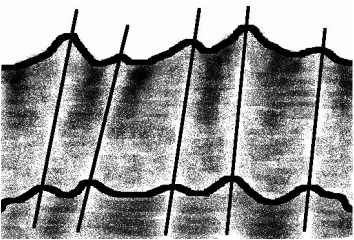

これは、もはや結界というよりはパワーライン、龍脈のように線としてのエネルギーの流れを見抜く良い土地の選定跡です。 調べていけば、古墳や高台にある遺跡の頂上と、山の頂上を結んで引いた直線上には、複数の寺社仏閣が建てられています。 このようなケースは三角形と比較してもより発見しやすいです。 例えば、神奈川県にある諏訪神社と丹沢山頂(291.5m)を結ぶ南北線上には、日向薬師、他山山頂(202m)、東昌寺、相模国府跡と続いているのが分かります。 南北線というのは、結界の張り方としてはとても古いもののようです。 陰(北)と陽(南)を結ぶ直線。とても分かりやすくシンプルです。

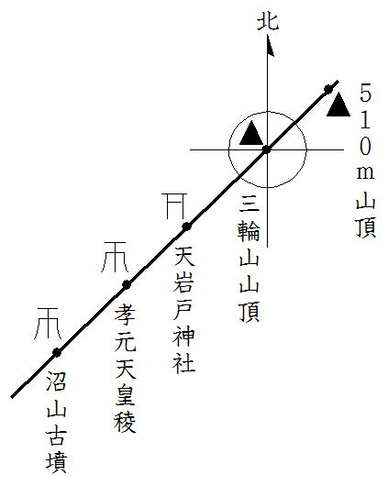

あるいは奈良県にある沼山古墳の頂きと、先述の三輪山山頂を結ぶ線上には、天岩戸神社、孝元天皇稜があります。

これらも、山頂からの235度の線上に龍脈が流れていることから、神社と古墳が建てられたのだと分かります。 これは南北のラインではありませんが、おそらく天岩戸神社が古墳よりも後で建てられた感じがします。

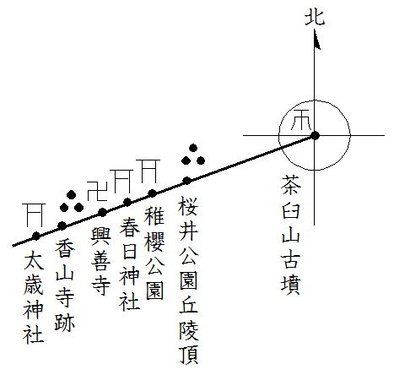

同じく奈良県にある茶臼山古墳の頂から桜井公園のある丘陵の頂きを結んだ西南の線上。

このライン上には、稚桜神社、春日神社、興善寺、香山寺跡、太歳神社と数多くの神社が続いています。 これらはすべて、山の頂から一本の直線上に建てられたものばかりです。 おそらくここにも茶臼山からの龍脈が走っており、良い土地であることが分かっていたのでしょう。 それでは、良い土地の選別法はいったいどういうものか? それをこれからお話ししてまいりましょう。 結界の作り方、原理はイヤシロチ

龍脈に沿った人為的な建て方は、あまりにも呪術的です。

そして、それが誰にでもできるというのは、地図が容易に手に入る、現代ならではの特権です。 そこには結界の意図が見え隠れしています。 これは、いわゆる風水的な呪術空間において、繁栄する土地を作り出す古代の方法なのですね。 この、ふたつの山の頂上を結んだ線上の土地はイヤシロチとも呼ばれます。 イヤシロチとはハレの土地のことで、つまりその土地は作物も育ちやすく、人も住みやすく、たとえ災いがあっても小さく、たいへんめでたく優れた良い土地のことをそう呼びます。 現代の風水術なども、元を辿ればそもそもがイヤシロチに改変するための技術です。 イヤシロチとは反対に、山の低いポイント同士を結んだ線上の土地をケガレチといいます。 これは、たいへん陰気の強い良くない土地とされているものですね。 昔からある不吉な名前の渓谷や谷間の土地などは、たいがいケガレチです。 そもそも、ケガレチというのは気枯れ地という言葉から来ています。ケの枯れた、普段どおりでない土地、神妙な霊気の乏しい土地を意味しています。 不毛で作物も育ちにくく、そこに住む人は衰えやすく問題も多くおきる土地のことです。 古代、国を栄えさすために為政者が良地の選定を行なうのは、当然のことといえます。 大神宮は今も結界をはる

さて、物事や決まりごとが、単純なものから徐々に複雑なものへと移り変わっていく、そのように想像するのは難しいことではありません。

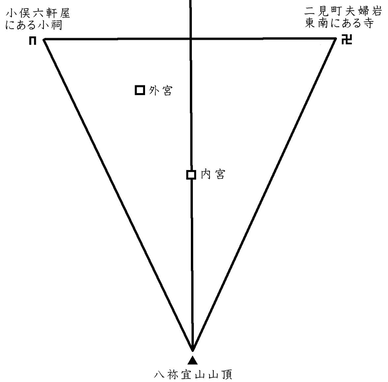

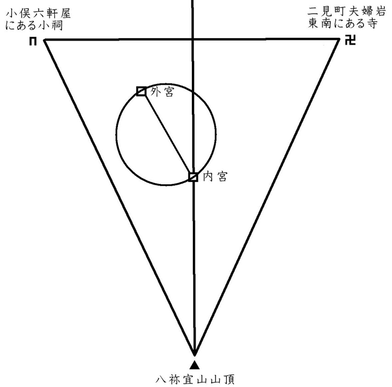

はじめは高台の頂点を結び合った線上の良地から、やがて三角形を結んだ面の結界へと結界呪術も発展していく。 基本はそのように考えて、地図上でイヤシロチ線が見つかれば、その建物を頂点として、他の建物が二等辺三角形を作っていないか調べてみる。 歴史上もっとも複雑に何重もの結界が施され、洗練された風水結界呪術の代表例があります。 それが大神宮。三重県の伊勢神宮の結界です。 まず、大神宮は内宮と外宮のふたつの神社からなっています。 内宮には天照大御神(あまてらすおおみかみ)、外宮には豊受大神(とようけのおおかみ)をそれぞれ奉っています。 大神宮はその他に、摂社、末社、所管社など、あわせて60社ほどの神社があり、これらをあわせて伊勢神宮と呼ばれています。 まずは伊勢の大結界を見てみましょう。 これまでの結界の例から、八祢宜山山頂上を頂点とする二等辺三角形で、二見町にある夫婦岩付近の寺と小俣六軒屋の小さな祠を結んだものと推測できます。 そして、内宮の位置。これが先の大結界の頂点、八祢宜山山頂上から真南の線上にあり、二等辺三角形の垂線上にほぼ位置しています。 ただし、内宮は20年に1度、遷宮されます。その時に建物が5度ほどずれる為、「ほぼ」と記しています。おそらく5度は結界が崩れることのない、誤差の範囲内なのでしょう。 内宮は、ひとつ目の大結界でイヤシロチとしてもっともエネルギーの集まる南北線上に建てられていることがわかります(※なお、五十鈴川からの形勢風水と遷宮の関係は複雑になるためここでは論じないことにします)。 神結ぶ、二つの宮

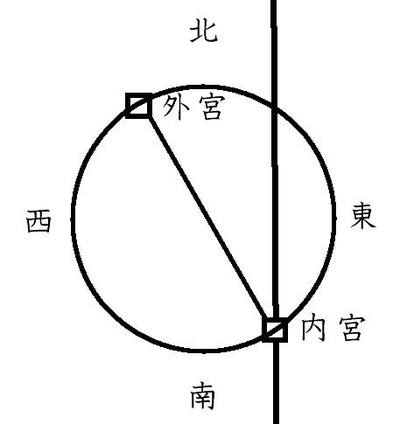

そして、この大結界の中にさらに中結界ともいえる結界が存在しています。それが内宮と外宮を結んだ直線の結界です。

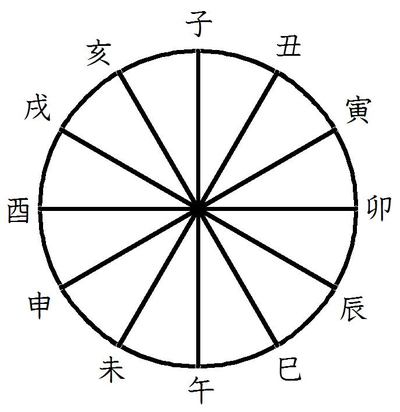

内宮と外宮とを結んだ直線を直径として円を描いた時、天照大御神と豊受大神のさまざまな象意が明らかになってきます。 陰陽五行から読み解けば、陰陽では火と水をワンセットとしています。 そして、内宮と外宮とを結んだ円のうち、干支になおせば内宮は巳、外宮は亥の位置にあたり、それらはそれぞれ陰火と陰水をあらわしています。 これらのことから、内宮と外宮の建物同士、神様同士の結びがうかがえます。 この直線の結界上にある太陽神である天照大御神は陰陽でいうところの火をあらわし、同じく穀物神である豊受大神は水をあらわしています。 さらには天照大御神と豊受大神がともに女性であることも、陰陽で男女をあらわせば女性は陰であり、十二支の位置からいって巳は陰火、亥は陰水となるのできちんと陰陽のことわりに沿っています。 それから、外宮には由来があって、天照大御神が豊受大神を導いたとされています。豊受大神は穀物の神であり、これも重要なポイントです。 なぜなら風水理論では、豊かさの象徴は女性であり水であらわすからです。 このことからも結界はすべて陰陽五行の呪術的な象意に沿って計算されて建てられていることがわかります。

私たちがお伊勢さんへお参りにいく時もそうですが、外宮と内宮の祭祀の順は必ず外宮からはじめるのが習わしです。

これは水→火という順であり、陰陽五行では、もっとも古い図とされている河図にある万物の生成の順もこれと同じ水→火となっています。 ここからも、大神宮がいかに陰陽五行の呪術的な構想によって建てられた物であるかがわかります。 神道の結界、その神髄は・・・

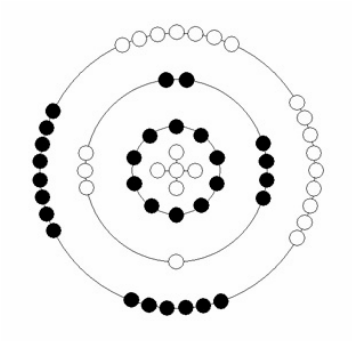

そしてそれだけではなく、外宮と内宮の正殿と宝殿の配置にも、小結界ともいうべきさらなる結界が存在しています。

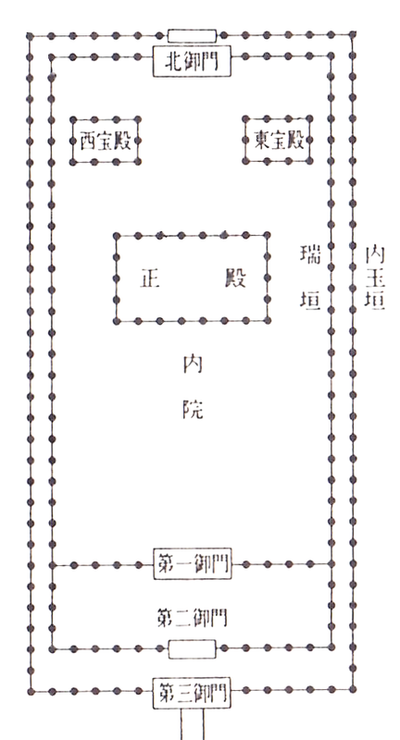

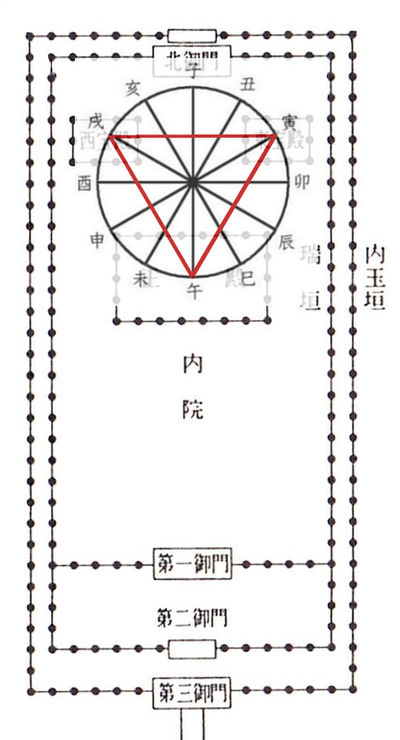

それでは、小結界はいったいどこに存在しているのか。 それは、内宮の正殿と宝殿、外宮の正殿と宝殿の位置関係を見れば一目了然です。 内宮と外宮にはそれぞれ正殿、東宝殿、西宝殿と、三つの建築物があります。 その三点を結べば、呪術的な意味があきらかになります。 内宮の正殿は南、東宝殿は北東、西宝殿は北西に位置しています。 これは寅、午、戌の火の三合局の配置。そして、火が意味するものとはそこに奉られている天照大御神のことです。

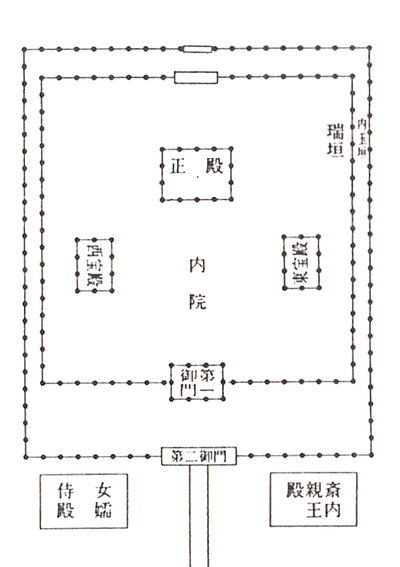

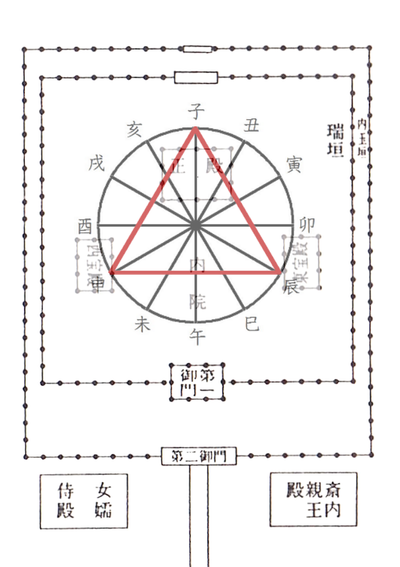

同じように外宮の配置は、申、子、辰、で水の三合局。そして水とはすなわち豊受大神のことです。

これらのように、それぞれの宮でも、三合局という小結界が施されています。

大神宮では、これら複数の何重にも仕掛けられた呪術的結界が皇室の祖霊を守り続けています。

そして、大神宮が召喚し皇室が奉っている神々は火と水の神、すなわち人々が生きていく上で不可欠なふたつの要素であり、豊穣と文明の発展を意味する神々に他なりません。 我が国の皇室は、世界中で最も長い歴史を持ち、一度も絶えることなく今も続いています。 皇室が絶えることなく現代まで続いている理由のひとつが、これまでの陰陽五行と結界呪術の考察から導き出すことができます。 古墳に代表される皇族の祖先の多くの墓が大自然から見たイヤシロチとして存在し、今も荒らされることなく守られ続けていること。 それから、皇室の祖廟である伊勢の大神宮が陰陽五行の理にかない、今も清浄な聖地として存在し続けていること。 大神宮は今も生き続けている古代の風水装置といえるでしょう。もちろん、陛下が今も伝統に基づいた祭祀を執り行い続けていることも。 そして、古代に頻繁に執り行われていた三角形の呪術のノウハウは、かごめ歌の結界呪文として今も歌い継がれているのです。 |

最新の風水ブログはこちら

申し訳ありませんが、お電話がつながらない場合は時間を改めておかけ直し下さい。

セッションのご予約 ☏080-3109-4456

LINE ID:manjieki