仲屋風水デザイン

かごめ歌に怖い意味などない?風水的に読んでいけば・・・

ナカヤです、こんにちは!

今回の風水ブログは、風水的に読む「かごめの歌と都市伝説と東京の結界」その3です。 かごめの歌には意味があり、その秘密の暗号を風水的に解釈していく続きです。 前回は、かごの編み目が六芒星になっていることをお伝えしました。 それから、かごめの歌を解読するためには、ツールとして陰陽五行や干支を用いる必要があることも。きちんとツールを使って歌詞を読めば、怖い思いもなくなります。 ちょっと哲学チックにいいかえれば「かごめ歌を古代の象徴学で読む」といった感じでしょうか。 それでは引き続き、かごめの歌の持つ意味は何か、考証を続けていきたいと思います。 リンク その1 かごめの歌の歌詞にある「入れ物」

占いや風水、呪術の世界では象徴を使います。

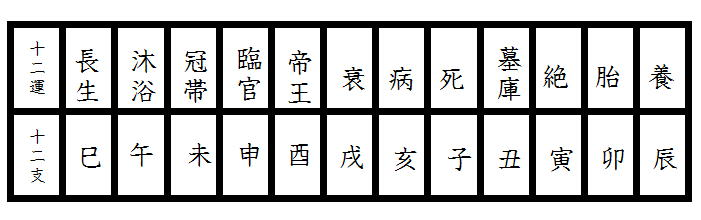

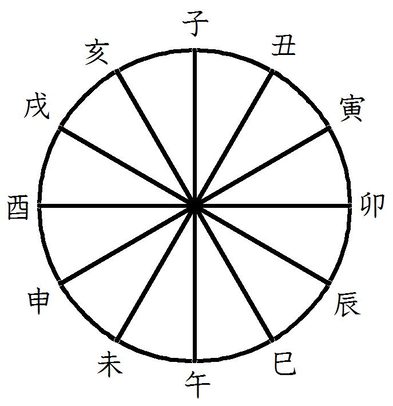

象徴とは、シンボル。そしてその解釈。 コンピュータでいうとファイル形式を変えていく作業です。 もっと分かりやすく言いますと、夢解釈のようなものです。 例えば北条政子は妹の見た夢を買って源頼朝の奥さんになりました。 その時の夢は、「着物のたもとに月と日が入り、三つのみかんがついた枝を頭に載せた」というもの。それを吉夢と解いて、妹の夢を自分の鏡と交換しました。 物と交換することで、象徴を買い取ったのです。 夢占いでは夢の象徴を解釈していきますが、かごめ歌は陰陽五行で歌の象徴を解釈していきます。 例えば、干支(えと)にも色々な意味があります。 本来の干支は世界を12に分けて観察するための数。 そして、それぞれの干支にはたくさんの意味がくっついています。 十二支は、古代の象徴学そのもの。 かごめ歌の「鳥かご」は干支では丑(うし)にあたります。丑は動物に解釈すると牛。 また、専門的な解釈では、丑は「長生十二運(ちょうせいじゅうにうん)」という関係から、別名「金(きん)の墓庫」ともよばれています。 墓庫とは墓のことで「入れ物」を意味します。何を入れるのか。金(きん)を入れます。 続けて鳥。鳥は干支では酉(とり)。酉は五行で金。よって鳥の入れ物である「鳥かご」は金の墓庫である丑となります。 鳥籠=丑というわけ。 また、別のかごめ歌には「なべのなべの底抜け」とあります。 「入れ物」の底が破れたことが歌われています。歌の中に「入れ物」としての意味が重なってあらわれています。 これは墓庫が破れたので墓庫冲開。 とまぁ、このように解釈をしていきます。 引き続き、かごめ歌を読み解いてみましょう。 もし、かごめの歌のような結界の張り方を学びたいなら・・・

さて、呪術的な解釈では、いったん入れ物に入ってしまったものは、なかなかそこから外に出ることができないと考えます。

実際の呪術でも、入れ物にいれます。 数百年前の、壷に入った人形(ひとがた)が河原から出てきたなんてニュースもありました。 しかし呪術として、それはいつまでも閉じ込められ続けるものでもない。 いつか入れ物から外に出る時がやって来ます。これは自然の摂理に沿っています。 ちなみにインターネットのオカルトサイトなどで有名な、箱を使った呪術の怖いお話なんかも、十分事実に基づいている可能性があります。 ちょっと理を知れば、何が足りないかも分かります。 そういった話はおそらく呪術的な内容をぼかして伝えています。ただ、いまなお術式が残っている場所から発信されたのだと思います。入れ物を使った呪物の術式です。 話を戻しましょう。 〇〇には〇〇の意味がある、という象徴学(とりあえずそう呼びます)の実際では、できごとやものごとにはすべからく何らかの傾向があり、それぞれを決まった意味や数、方位、場所などを共にしてはじめて力を持つようになります。 よって、かごめ歌も、そのような意味の重なりをいくつか見つけることができるはず。 なお、昔の人が真剣に考えた結界も、その原理を知ればおのずと使いこなせるようになります。 たとえ原理を知らなくても、いくつも現場を見れば、その原理が見えてくるようになります。 このあたりは、考古学や民俗学などの研究者さんが、気がつけば一流のまじない師になってしまっていた、なんていう話に通じています。 まぁ、そのような研究者さんは往々にしてミイラ取りがミイラになってしまっています(私も陰陽五行や易というミイラ側に立ってしまっています)。 失われたシンボル、古代の象徴学の始まり

話がそれがちで申し訳ありません。もう少しだけ。

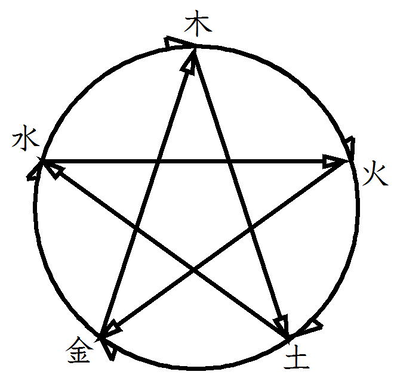

前回もお話ししましたが、陰陽ではものごとを陰か陽かの二つに分けて考えます。 五行では木火土金水の五つに分けて考えます。 そして十二支は十二に分けます。 古代の象徴学にはさまざまなルールがあって、それらは陰陽五行がはじまって以来、数千年かけて今でいう学者のような人達が事象を観察し、整理していったものです。 現在、東洋の占いや風水術にはさまざまな種類があり流派がありますが、そのどれもが陰陽や五行、十干や十二支などの、事象をどのように分類するかが決まっているからこそ、広く用いられています。 そして、より分けした言葉を複数組み合わせて解釈していくのが風水のお仕事です。それは葉っぱの葉脈から意味とこれから先の流れを読み取るようなちょっと変わった解釈の世界です。 象徴学の始まりについて。 それは、自然を観察することによって発見していきました。 例えば、春、夏、秋、冬、というように、一年を四つにより分けます。 そして、その季節ごとに咲く花や、獲れる野菜、その季節に目立った活動をする動物など、それぞれを四つの季節に分類してしまうといったように。 季節で分けていますので、例えば菜の花は春、稲は秋、雪は冬。どんなものも四季のどれかにあてはめていきます。これが象徴を使ったの最初のルール。 先ほど出てきた言葉、「長生十二運」というのも同じで、それは生き物が生まれて成長しやがて滅びるという十二段階の循環をあらわしたものです。 かごめ歌の意味に少し迫る

ここまで、象徴のお話がようやく終わり、大まかな解釈方法もおわかりになったのではないでしょうか。

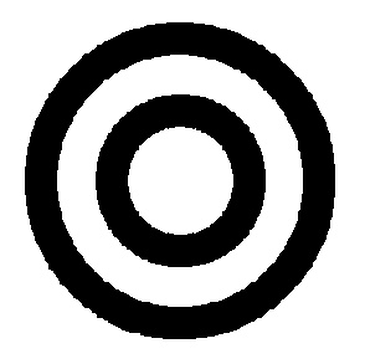

それではいよいよ準備が整いましたので、かごめの歌のあらわす意味と、その核心に迫っていきたいと思います。 最初は、かごめという言葉を解釈していきます。 本来かごめはかごの編み目ですが、「目」は干支(えと)では巳(み)にあてはまります。 そして、巳というのは蛇のことで、五行では火をあらわします。 映画「火天の城」は織田信長の城がどんな苦労をへて建設されたのか、そしてその苦労もまるで昔の出来事であるかのように一年と持たずにすべて燃えつきてしまうというストーリーです。 映画の中で、安土城を建設するため、「動かしてはいけない」と言い伝えのある巨石「蛇石(へびいし)」を移動させるシーンがでてきます。蛇石は火のシンボル。 それは、これから燃えるだろう安土城をあらわす兆しとして使われていました。よく考えられています。 さて、蛇と目の象徴として、蛇の目紋という家紋があります。弦巻紋(つるまきもん)呼ばれる蛇の目紋は二つの円です。 そのはじまりはいつなのかははっきりとしていませんが、神の使いである蛇を神聖に祀った一族が使い始めたと言われています。

かごめ歌には「蛇の目紋(二重丸)」をあらわしたものがあります。

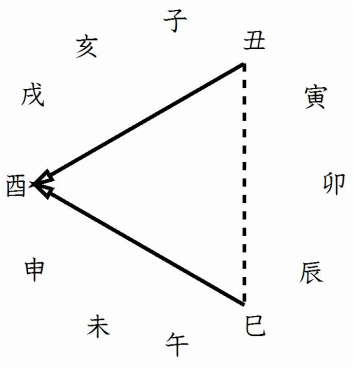

それは、かごめ歌を歌いながら遊ぶ子供たちの姿。 まん中にひとりの子供、そしてその子の回りには円陣を組んで囲む子供たち。 これを真上から見れば、二重丸というシンボル、蛇の目紋となります。 ここまでのまとめとして、かごめ歌を干支により分ければ「かごめ」の「かご」と「目」は、それぞれ丑と巳を意味していることになります。 そして、籠の中に何が入っているのかといえば、それは鳥。 「かごの中の鳥」は、すべてのかごめ歌に必ず出てくる最も重要な動物です。鳥は干支ではそのまま酉。「とり」です。 「蛇、鳥、牛」。この三種類の動物があらわすものは何か。 それは陰陽五行の理(ことわり)のひとつ、かつて実際に日本で執り行われていた祭祀と関係しています。 かごめ歌の暗号解読ツール、陰陽五行と干支

かごめ歌の暗号を解読するためのいくつかのツール。

そのひとつが陰陽五行説です。かごめ歌の暗号解読のために、少しばかりおつき合いください。 五行というのは世界を五つに分けてあわらし観察する方法のことです。 すべての事象を木、火、土、金、水の五つのエレメントに分けて考えます。 五つに分類されたエレメントは順番通りに循環し続け世界を形作っています。それが五行です。 五行のうち、火をシンボルになおせばそれは三角形。これもいつからそのような意味を持つようになったのかは分かりません。 なお、先の「火天の城」では「蛇石」に刻まれた複数の三角形が印象的でした。 三角といえば、かごめの六芒星は三角形をふたつ重ね合わせたものでしたね。 かごめの歌の怖いところ

「蛇、鳥、牛」。これら3つの動物に関係するルールが陰陽五行説にはあります。

それは三合局というルールです。 それは、ふたつの干支(えと)が、ひとつの重要な干支のもとに集まるというもの。 二匹の動物が、一匹の動物のもとに集合するようなイメージです。 蛇(巳)と牛(丑)が鳥(酉)のもとに集まる事は、そのまま三合局にあてはまります。 このルールを「三合金局(さんごうきんきょく)」といいます。 三合金局で最も重要な干支は、かごめ歌と同じ、酉(とり)です。 籠の中の鳥は、かご、目、鳥という言葉によってあらわされた、金の三合局という古代の呪法が完成するのだと、読み取ることができます。 さて、ようやく「か~ごめ か~ご~め~♪」まで、解釈ができました。 長かったですね。しかしこのはじまりの部分が大切です。 もう少し頑張ってかごめ歌を読み取っていきましょう。 歌の続きでは、呪術のやり方を具体的に指し示しているのです。 かごめの歌の怖い所はそこにあります。いったいどんな呪法なのか、それはまた次回に・・・

火天の城 DVD(amazon)

|

最新の風水ブログはこちら

申し訳ありませんが、お電話がつながらない場合は時間を改めておかけ直し下さい。

セッションのご予約 ☏080-3109-4456

LINE ID:manjieki