シンボルとその象意

昔から、形には意味があるとされています。少しだけ形の意味を知れば、色々とわかったような気分が味わえますので、楽しくなってきます。さらに本格的に形の意味を知れば、まじない師になれます。今回はそんな入り口のお話です。

占いや風水の第一歩です。

占いや風水の第一歩です。

ペンタグラム

まず最初の図形から。上の図は、五芒星、ペンタグラムとよばれています。ご存じの方も多いでしょう。

ペンタグラムは西洋にある魔除けの図形。

東洋の日本では陰陽師のまじないにも使われています。

五芒星(ごぼうせい)です。

意味は同じで魔除け。

バランスさせるとか、門を閉じるような意味もあります。

ペンタグラムは西洋にある魔除けの図形。

東洋の日本では陰陽師のまじないにも使われています。

五芒星(ごぼうせい)です。

意味は同じで魔除け。

バランスさせるとか、門を閉じるような意味もあります。

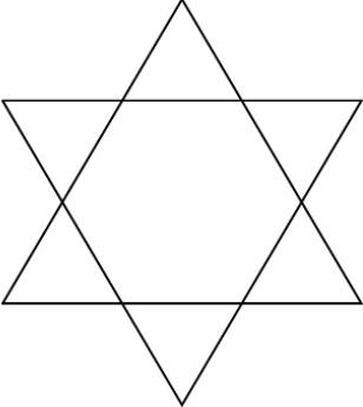

ヘキサグラム

|

続いて六芒星(ろくぼうせい)、ヘキサグラム。

これはイスラエルの国旗にもありますが、ユダヤの紋章。 日本ではかごめ紋と呼ばれています。 これの意味は五芒星とは逆に、門を開くとか開放するという意味があります。 |

次はもっとシンプルな図形です。

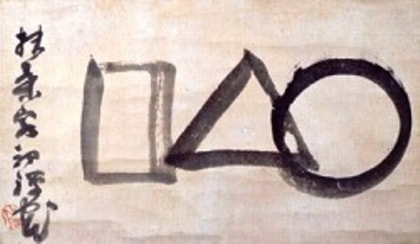

〇△☐。

このシンボルは、居酒屋とかお好み焼き屋とかの名前にも色々と使われていますが、元は仙厓(せんがい)というお坊さんが書き残した書が有名です。

天地人の三才(さんさい)といってこの世を単純にあらわした図形です。ここまで来るとその意味を知っている人も少なくなってきているのではないでしょうか。

この書では〇と△と☐が少しずつ重なり、つながっています。三位一体ですね。

仙厓和尚はわざとみなくっつけていますから、天と地と人とがつながり離れない世界でいること、それを知ればすべてが調和の中にあること、ひとつの悟りがそこにあることを図によって伝えています。

〇△☐。

このシンボルは、居酒屋とかお好み焼き屋とかの名前にも色々と使われていますが、元は仙厓(せんがい)というお坊さんが書き残した書が有名です。

天地人の三才(さんさい)といってこの世を単純にあらわした図形です。ここまで来るとその意味を知っている人も少なくなってきているのではないでしょうか。

この書では〇と△と☐が少しずつ重なり、つながっています。三位一体ですね。

仙厓和尚はわざとみなくっつけていますから、天と地と人とがつながり離れない世界でいること、それを知ればすべてが調和の中にあること、ひとつの悟りがそこにあることを図によって伝えています。

もう少し、図形の説明を続けてみましょう。

天は〇、地は☐、天地に挟まれている△は人の意味です。

このシンボルのもとは陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という、世界のしくみをあらわしたひとつのモノの見方にまでさかのぼります。

書は縦書きで右から始まりますから、天と地の間に挟まれているのが人です。

さらにこの書をじっくり見れば、地に足を少しつけた人が天のつながりにより重きを置いている、そういうふうに読み取れます。

ちなみに左側の文字は「扶桑最初禅窟(ふそうさいしょのぜんくつ)」。

巨大な桑の神木が生えている東の国(つまり日本)の、最初の禅の洞穴という意味です。

つまりこの書は、日本初の禅寺とそのシンボル、ロゴマーク。現代でいう看板です。

仙厓和尚はとてもユニークな人で、あまりに書で有名になりすぎてしまい、みなが和尚に何か書いてほしいとやって来ては紙を置いていくものですから「うらめしや わがかくれがは雪隠か 来る人ごとに紙置いてゆく」という句まで残しています。

和尚最後の言葉は「死にとうない」。とっても魅力的なお坊様です。

天は〇、地は☐、天地に挟まれている△は人の意味です。

このシンボルのもとは陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という、世界のしくみをあらわしたひとつのモノの見方にまでさかのぼります。

書は縦書きで右から始まりますから、天と地の間に挟まれているのが人です。

さらにこの書をじっくり見れば、地に足を少しつけた人が天のつながりにより重きを置いている、そういうふうに読み取れます。

ちなみに左側の文字は「扶桑最初禅窟(ふそうさいしょのぜんくつ)」。

巨大な桑の神木が生えている東の国(つまり日本)の、最初の禅の洞穴という意味です。

つまりこの書は、日本初の禅寺とそのシンボル、ロゴマーク。現代でいう看板です。

仙厓和尚はとてもユニークな人で、あまりに書で有名になりすぎてしまい、みなが和尚に何か書いてほしいとやって来ては紙を置いていくものですから「うらめしや わがかくれがは雪隠か 来る人ごとに紙置いてゆく」という句まで残しています。

和尚最後の言葉は「死にとうない」。とっても魅力的なお坊様です。

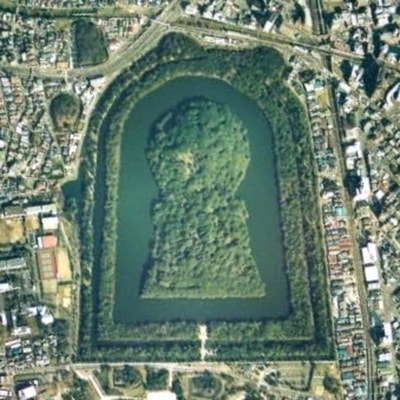

シンボルとしての古墳

さて、天人地のシンボルである、〇△☐は他にもあります。

たとえば古墳。

前方後円墳は前が方でつまり☐、後ろが円で〇、天と地をかたどった墳墓の中にいるのが人のご遺体ということです。

あるいは、☐は△かもしれません。そうなると、△は人ですから、人が天につながる場所、そういう意味になります。

円墳はもっとシンプルで、天だけです。天に帰るお家、すなわちお墓です。だから形が〇。前方後円墳も円墳もその根っこは同じです。

意味を持つ形は占いや古代のまじないに使われるものです。

たとえば古墳。

前方後円墳は前が方でつまり☐、後ろが円で〇、天と地をかたどった墳墓の中にいるのが人のご遺体ということです。

あるいは、☐は△かもしれません。そうなると、△は人ですから、人が天につながる場所、そういう意味になります。

円墳はもっとシンプルで、天だけです。天に帰るお家、すなわちお墓です。だから形が〇。前方後円墳も円墳もその根っこは同じです。

意味を持つ形は占いや古代のまじないに使われるものです。

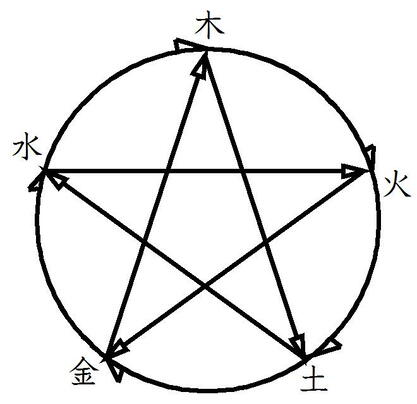

易のシンボル

五芒星などは、東洋の占いでは根本的なしくみ、循環するものごとのしくみとして使われます。先ほども言いましたが、それは陰陽五行説といわれているものです。木火土金水、これら五つのエレメントが循環し続けていると考えられています。

陰陽は八卦(はっけ)に発展し、さらに八卦が発展して易(えき)になります。

易は古代中国が発祥の占いです。

東洋の占いの中でも陰陽五行や易は少し特殊で、その思想が今でも学問として大学などで研究されています。

また、易は「当たるも八卦、当たらぬも八卦」と言われる占い師をやじった言葉の元になっています。

とはいえ、そのセリフを言い始めたのが占いを外した易者の言い訳だったのだから始末が悪い。

易を学ぶ者として、実はちょっとだけ悔しかったりします。

易は古代中国が発祥の占いです。

東洋の占いの中でも陰陽五行や易は少し特殊で、その思想が今でも学問として大学などで研究されています。

また、易は「当たるも八卦、当たらぬも八卦」と言われる占い師をやじった言葉の元になっています。

とはいえ、そのセリフを言い始めたのが占いを外した易者の言い訳だったのだから始末が悪い。

易を学ぶ者として、実はちょっとだけ悔しかったりします。

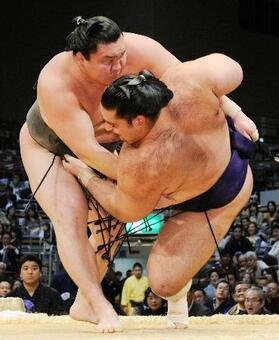

はっけよい!のまじない

易者のことを八卦見ともいうのは、陰陽→八卦→易という順に発展していますので、易の元が八卦にあるからです。

日本の国技である相撲では「はっけよい、のこった!」という行事のかけ声から勝負がはじまります。

かけ声に漢字をあてはめれば「八卦良い、残った!」と書きます。

それは、時と場所の調和がとれた今、二人が残った(さあ今が勝負を決める時だ!)というような意味です。

時は「天の時」と言ってタイミングのこと、場所は「地の利」と言って環境のことです。

タイミングと環境はそろった、後は人を残すばかりというわけです。

勝者はひとり。ひとりが勝者になれば残りの人はそのひとに従う。これで順番が決まり、ものごとの前後がはっきりして調和する。

これを人の和と言い、勝負の後で天地人のすべてが調和し完成するのが相撲というひとつの神事というわけですね。

日本の国技である相撲では「はっけよい、のこった!」という行事のかけ声から勝負がはじまります。

かけ声に漢字をあてはめれば「八卦良い、残った!」と書きます。

それは、時と場所の調和がとれた今、二人が残った(さあ今が勝負を決める時だ!)というような意味です。

時は「天の時」と言ってタイミングのこと、場所は「地の利」と言って環境のことです。

タイミングと環境はそろった、後は人を残すばかりというわけです。

勝者はひとり。ひとりが勝者になれば残りの人はそのひとに従う。これで順番が決まり、ものごとの前後がはっきりして調和する。

これを人の和と言い、勝負の後で天地人のすべてが調和し完成するのが相撲というひとつの神事というわけですね。

運命を知る易占(えきせん)

易(えき)は「できごとのつながり」を64分割であらわしたものです。

いわば「変化の書」です。

64枚の人生のポートレートのようなものと言えばわかりやすでしょうか。

わかりやすいといえば、それは易簡(いかん)と言って、易でもとても大切なものとされています。

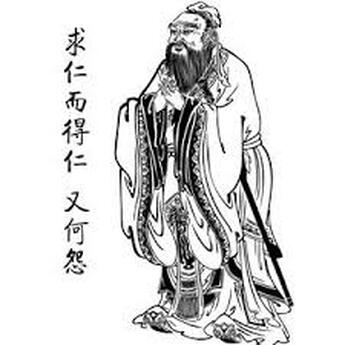

儒教を始めた孔子(こうし)さんが易の解釈本でそう言っています。

易簡を逆さにすれば簡易。意味は同じです。

わかり易く単純であること。真実は単純性にある、そういうわけです。

いわば「変化の書」です。

64枚の人生のポートレートのようなものと言えばわかりやすでしょうか。

わかりやすいといえば、それは易簡(いかん)と言って、易でもとても大切なものとされています。

儒教を始めた孔子(こうし)さんが易の解釈本でそう言っています。

易簡を逆さにすれば簡易。意味は同じです。

わかり易く単純であること。真実は単純性にある、そういうわけです。

例えば、心の持ち方。

人が人生の困難を乗り得るために必要な、もっとも大切な心の持ち方も、陰陽五行ではたった五つにまとめられています。それを「五常(ごじょう)」といいます(仲屋風水デザインでは教室もやっています)。

さて、本来すべての占いは運命論の立場です。

何せ未来がきっちり決まっていないと、それを読み取ることができません。

ところが、陰陽をじっくりやればやるほど、どうも運命は決まっているだけではないのかもしれない、そう考えるようになります。

人が人生の困難を乗り得るために必要な、もっとも大切な心の持ち方も、陰陽五行ではたった五つにまとめられています。それを「五常(ごじょう)」といいます(仲屋風水デザインでは教室もやっています)。

さて、本来すべての占いは運命論の立場です。

何せ未来がきっちり決まっていないと、それを読み取ることができません。

ところが、陰陽をじっくりやればやるほど、どうも運命は決まっているだけではないのかもしれない、そう考えるようになります。